基礎体温のグラフの見方|不妊カウンセラーが徹底解説

2020.11.11 - 2024.5.23

日本不妊カウンセリング学会認定不妊カウンセラーの國井です。

今回は妊活中の方が幅広く取り組まれている

基礎体温のグラフの見方

について解説していきたいと思います。

タイミング法に取り組み始めた方から、体外受精までステップアップされている方まで、基礎体温を測られている全ての方に役立つコンテンツとなっていますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。

1.基礎体温の基本的概要

まずは基礎体温についての基本的な概要を見ていきましょう。

※この段落は、まだ基礎体温について知識の乏しい方のために書いています。

ある程度、知識のある方は読み飛ばしてください。

1-1.基礎体温とは?

まず、基礎体温って一体なんでしょう?

医学書籍から定義を抜きだしてみました↓↓

基礎体温とは、朝目覚めたときの起床前の舌下で測定した体温であり、1日のうち最も低い。

順天堂大学生殖内分泌グループ 編著(2006) わかりやすい女性内分泌 診断と治療社

。。。このように、基礎体温は

目覚めた時に、

起きあがる前に、

舌下(舌の裏)で測る

ことが重要となります。

上記にもありますが、

朝目覚めた時から起きあがる前に測る体温は、1日のうちでみたときに一番低い体温

となります。

エネルギーが代謝される過程で、その副産物として熱が産生されることは誰でもご存知かと思います。

活動すればするほどエネルギー代謝による熱産生が上乗せされる分、体温は高くなるのですね。

基礎体温とは、このような活動による産熱が最低限除外された、安静状態で測定された体温のことを指します。

1日のうちで最も非活動的な時間=睡眠中

なので、寝起きすぐの、起きあがる前の体温こそが基礎体温なのです。

パソコンなどで例えるとわかりやすいですね。

使用中は熱をおびますが、

スリープ時は最省エネモードになり熱が落ち着きます。

基礎体温は、究極を言えば毎日同じ時刻に計ることが理想ですが、目覚めてから起きあがる前であれば必ずしも同じ時刻でなくても良いとされています。

1-2.基礎体温のグラフの作り方

基礎体温のグラフを作るには、まず「毎日測る」を徹底する必要があります。

また、大事な点として、必ず0.01℃の単位で測定できる婦人体温計を使いましょう。

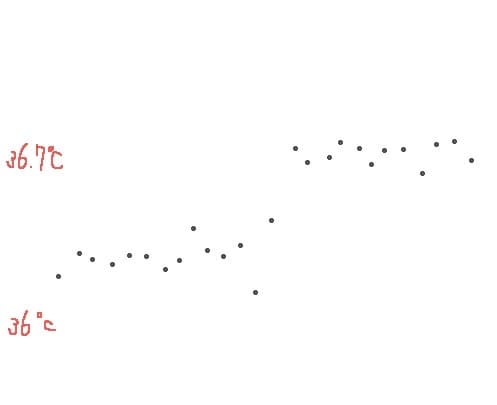

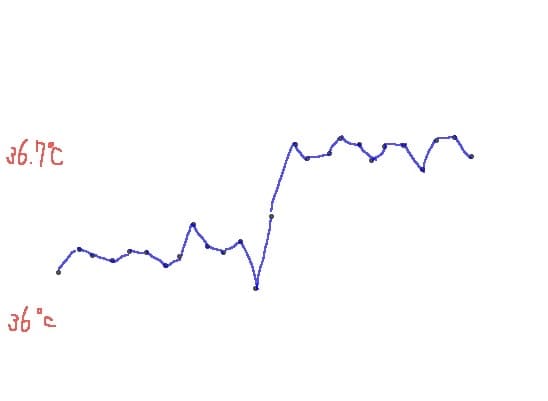

1.毎日、基礎体温表にその日の基礎体温を点でつけていく

2.その点を線で繋いでいく

これをすることにより基礎体温の折れ線グラフを作っていくことができます。

最近は手書きではなく、その日の基礎体温を入力すると勝手にグラフを作ってくれるアプリを使用している方の方が圧倒的に多いですね。

、、、ところで上記モデルケース、体温が低い相と高い相の2相になっていますね。

実は、これが一生理周期中(※生理開始から次の生理開始までの期間)の基礎体温の理想的なパターンとなります。

なぜ基礎体温はこの様な2相の形を呈することが理想なのか。

これも順を追って説明していきますね。

1-3.そもそもなぜ基礎体温を測るのか?

基礎体温はおもに、内分泌機能(ホルモン)の評価や、排卵の有無の評価に用いられます。

一般に、しっかり排卵できている女性であれば、一周期(※生理開始から次の生理開始まで)の間に基礎体温は2相性になります。

その理由は「ホルモンの変化」です。

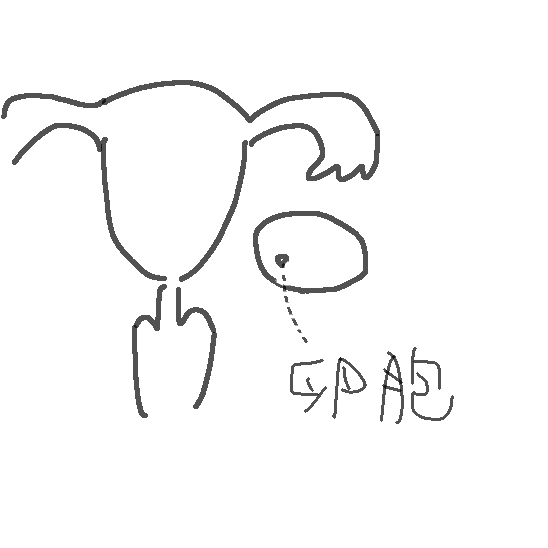

ホルモンの変化を理解するために、卵巣の中をイメージしていきましょう。

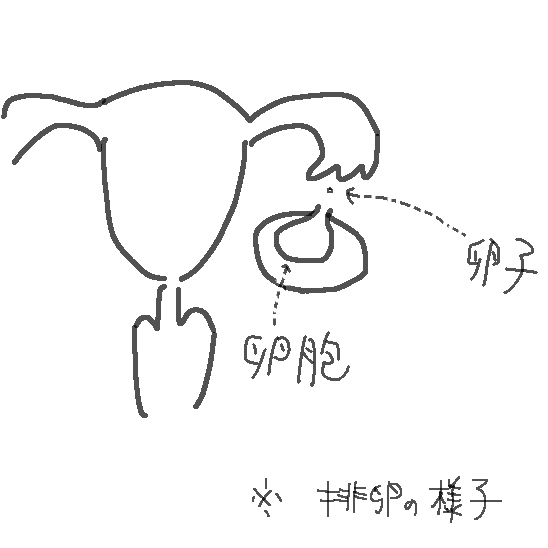

卵巣内には、卵子を包んでいる袋、「卵胞(らんぽう)」が存在しています。

生理期間中の卵胞の大きさはおおむね3〜5ミリくらいです。

この卵胞がどんどん大きくなり、2センチ前後の大きさになると破れて、

中に入っていた卵子が飛びだします。

これを「排卵(はいらん)」と言います。

この、生理から排卵するまでの期間を卵胞期(らんぽうき)と呼びます。

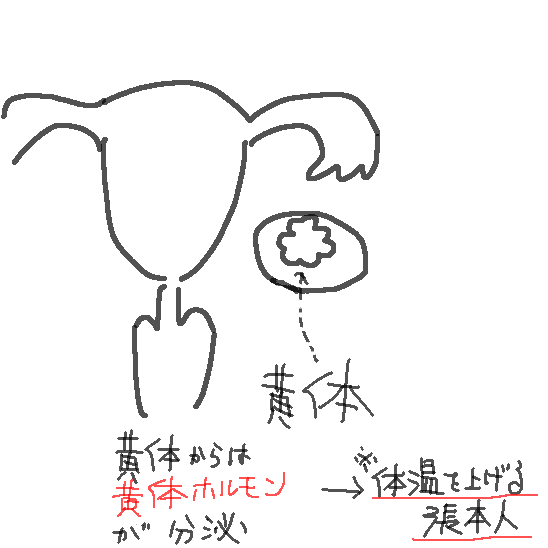

排卵すると、破れた卵胞の残骸が「黄体(おうたい)」というものに変化します。

この黄体から分泌されるホルモンを

「黄体ホルモン(プロゲステロン)」

といいます。

この黄体ホルモンが、脳の視床下部というところにある体温調節中枢に作用することで、基礎体温は上がります。

妊娠しなかった場合、黄体はおおむね2週間くらいで寿命をむかえます。

それにより黄体ホルモンの分泌も低下し、生理がきてまた次の周期が始まります。

この、排卵後から次の生理が始まるまでの期間を黄体期(おうたいき)と呼びます。

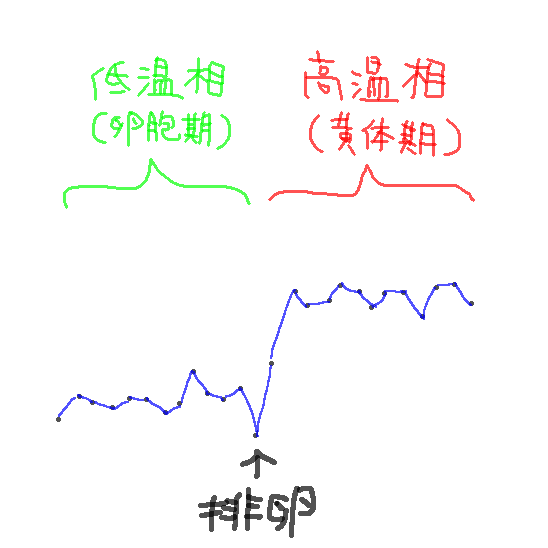

卵胞期はほとんど黄体ホルモンが出ていないので、黄体期よりも基礎体温が低温に、

黄体期は黄体ホルモンが出ているため、卵胞期よりも基礎体温が高温になります。

つまり一般的に女性の基礎体温は周期毎に、「排卵」を境にして基礎体温が低温相と高温相の2相に別れるのですね。

例えば生理周期がある程度一定なのだとしたら。

基礎体温のグラフを数周期つければ、

「自身が生理開始から何日目頃に排卵しているのか」

を推測できる様になります。

基礎体温は、

ハードルが低く誰でも行うことのできる、自分の排卵リズムを知るためのツール

とも捉えることができるのですね。

2.基礎体温のグラフのチェックポイント

基礎体温のグラフは一般的に2相を呈するのは前述した通りです。

では、具体的にどの様に2相となることが理想的なのか?

、、、をここでは説明したいと思います。

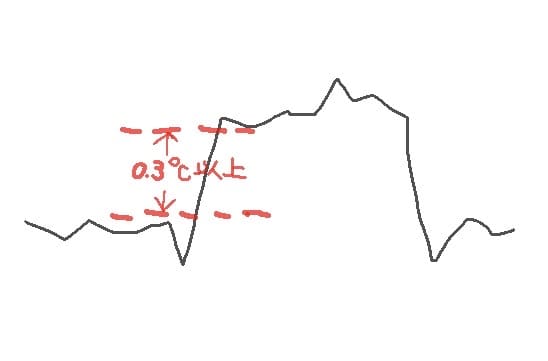

2-1.低温相よりも高温相が0.3度以上高い

普段の低温相と比べて、高温相は0.3度以上をキープできていることが理想です。

基礎体温表には一般に36.7℃のところに境界線が描かれていますが、36.7度を超えなければ高温相ではないかというと、そうではありません。

体温には個人差があるため36.7℃を越えていなくても、低温相との差が0.3℃以上あれば高温相と考えてよい

、、、とされています。

ちなみにですが、少し具体的な話をすると、黄体ホルモンの血液中の濃度は、卵胞期には1ng/ml未満となっています。

排卵後に黄体が形成されていく過程で、これが2.5〜3ng/mlを超えてくると体温が上がっていくと考えられてます。

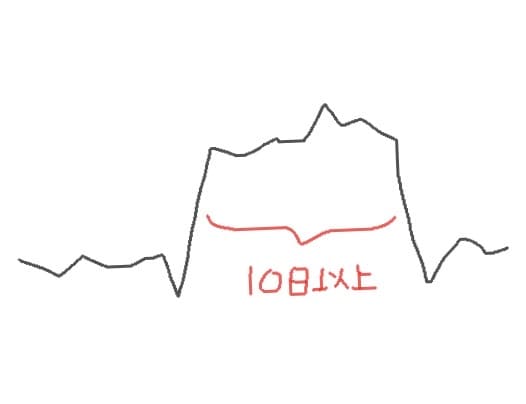

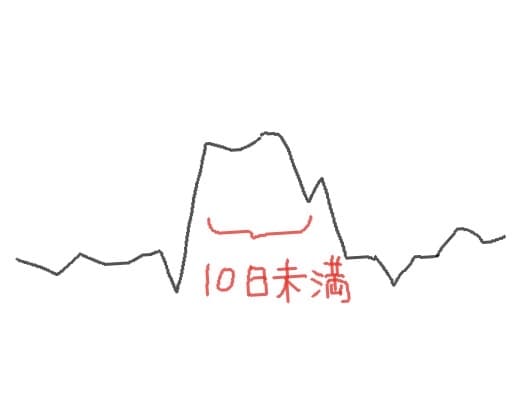

2-2.高温相が10日間以上続く

黄体そのものの寿命はおおむね14日間前後です。

この期間、黄体ホルモンが分泌されていることになりますので、高温相は少なくとも10日間続くのが正常と考えられます。

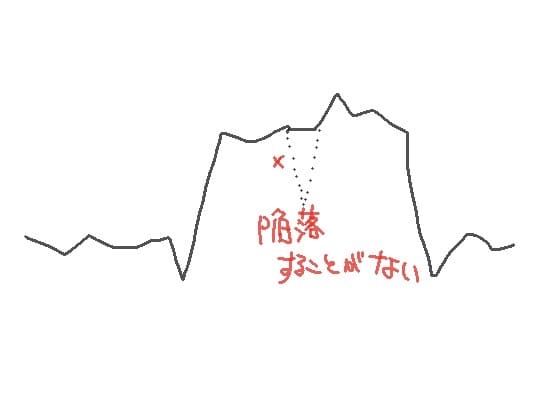

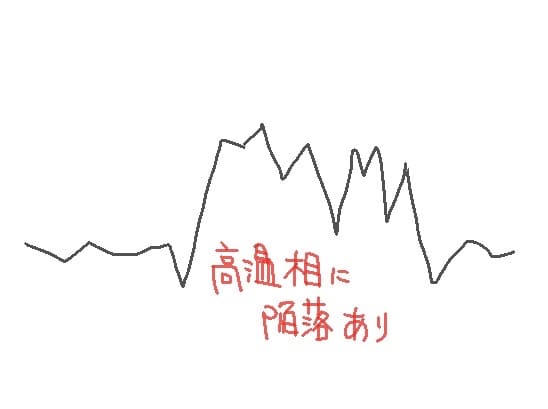

2-3.高温相に陥落がない

高温相の期間中は、途中で体温が落ちる日がなく、高温をキープできていることが理想です。

基礎体温が落ちることがなければ、黄体が安定していて黄体ホルモンがしっかり分泌させていると推測できます。

3.基礎体温のグラフの異変と推測

基礎体温のグラフに異変が見られたとき、それは一体何を意味するのでしょうか?

ここではそれぞれの異変に応じて推測できる状況を説明します。

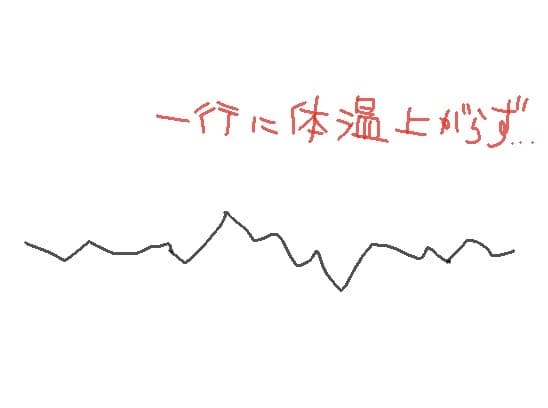

3-1.高温相にならず、ずっと一定

これは

黄体ホルモンがでていない、

つまり

排卵できていない可能性

が示唆されます。

「排卵しなくても生理はくるのですか?」

と相談者様より聞かれることがありますが、排卵しなくても出血は起こりえます。

「生理さえきていれば排卵できている」

という認識は間違い

です。

きちんと排卵できていそうかどうか、の推測ができる

のも、基礎体温のグラフをつける大きなメリットの一つと言えます。

ただし、

黄体化未破裂卵胞(LUF)

といって、黄体ホルモンはしっかり分泌されていて、体温も高温相を呈しているのに、実際には排卵していないというケースも存在します。

つまり、

どんなに基礎体温のグラフが綺麗な2相性だったとしても、

基礎体温のみで排卵有無の「確定」は出来ません。

基礎体温はあくまでも指標として用いるものだと理解しましょう。

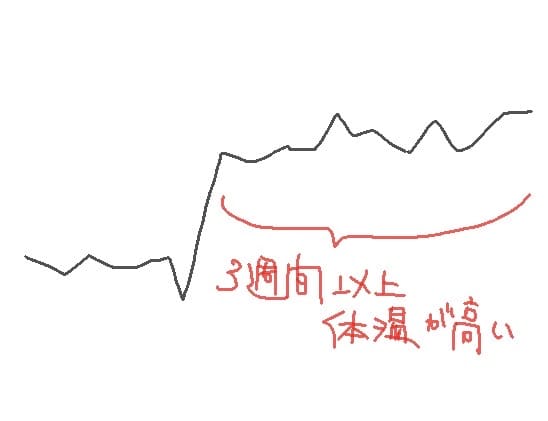

3-2.高温相が3週間以上続いている

これは

黄体ホルモンが分泌され続けている、

つまり

黄体が寿命を迎えることなく維持され続けている

ことが示唆されます。

「黄体の寿命はおおむね2週間」ですが、例外があります。

それが「妊娠が成立したとき」です。

基礎体温の本編から少し外れるので詳細はここでは割愛しますが、妊娠が成立すると、黄体は寿命をさらに5〜6週間伸ばします。

基礎体温のグラフをつけることは、早期妊娠発見にも役立つと言えます。

3-3.高温相が短い

これは

黄体ホルモンの分泌持続期間が短い、

つまり

黄体機能が弱い

ことが示唆されます。

黄体の寿命はおおむね2週間くらいで、高温相は少なくとも10日以上続くことが理想と考えられるため、高温相が短い場合はそもそもの黄体の働きが弱いことが推測できます。

クリニックなど不妊専門の医療機関で、黄体期に採血して黄体ホルモンを測り、実際に黄体ホルモンの低値がみられた場合を黄体機能不全といいます。

3-4.高温相が陥落する

これも

黄体ホルモンが十分に分泌していない、

つまり

黄体機能が弱い

ことが示唆されます。

と同様に、医療機関で黄体期に採血して黄体ホルモンを測り、実際に黄体ホルモンの低値がみられた場合は黄体機能不全とされます。

4.基礎体温のグラフが変動する要因

ただし、基礎体温はあくまでも目安にしかならないことは理解しておかなくてはいけません。

所詮は人間の体温です。

例えば、以下のような要素でいくらでも変動します。

4-1.外気温の影響

体温ですから、外気温の影響は当然受けます。

寒いところで寝てしまった場合や、寒いのに布団を剥いでしまった場合などは、そうでないときと比べて基礎体温が低くなる可能性が増します。

逆に、暑い中にいれば、そうでない時と比べて基礎体温が高くなる可能性も増します。

4-2.睡眠の不足

基礎体温の理想的な測り方としては、

「5時間以上の睡眠をとった後」

と話す医師もいます。

人の体温を調節している重要な要素の一つは自律神経です。

睡眠不足は自律神経の乱れにも直結するため、しっかりと睡眠時間を確保することも基礎体温のグラフをつける上で重要な要素と言えるでしょう。

4-3.風邪を引いた場合

誰でも一度は風邪をひいて発熱した経験があると思います。

風邪をひくと、身体は侵入したウイルスや細菌と戦いやすくするため、体温を上げます。

排卵の前後に関わらず、風邪で発熱すれば基礎体温のグラフは大きく高温に傾くため、その期間の基礎体温はあまり参考になりません。

5.体外受精中の基礎体温のグラフで注意すべきこと

基礎体温は、基本的に妊活をスタートしたての方ほど真面目に測定し、基礎体温表に記入している傾向にあります。

体外受精までステップアップしている場合には、基礎体温を測らなくてもいいという医師もいれば、しっかり測ることを指示される医師もいます。

また、患者さん側で自主的に基礎体温を測っている方もいます。

体外受精中に基礎体温のグラフをしっかりつけられている場合、とくに基礎体温が重要視されるのは移植周期と言えるでしょう。

また、移植周期は、凍結胚移植の自然周期とホルモン補充周期の違いを理解しなくてはなりません。

自然周期とホルモン補充周期それぞれの違いについては過去に動画で解説しているので、よろしければ以下を参照ください。

5-1.移植周期中の基礎体温-ホルモン補充周期

体外受精中の中でも、ホルモン補充周期の場合は、

「黄体ホルモンが足りない」

という事態には基本的になりません。

なぜなら、必要な分だけの黄体ホルモンは、基本的に薬で補充されるからです。

ホルモン補充周期というのは、基本的に排卵はしませんので、基礎体温を上げる黄体ホルモンも自力ではほとんど分泌されません。

その代わり、デュファストン・ルトラールなどの服用剤や、ルティナス・ルテウムなどの膣座薬で、十分な量の黄体ホルモンが外から補充される形となります。

デュファストンに関しては例外的に基礎体温を上げる働きはほとんどないとされていますが、その他の黄体ホルモン剤に関しては基礎体温を上げる働きもあります。

でも説明したように、基礎体温はその他の影響も受けやすいので、

「仮に基礎体温が上がらなかったとしても、ホルモン補充周期であれば気にしなくて良い(黄体ホルモンが足りているのは間違いないから)」

と患者に説明している医師もいらっしゃいます。

5-2.移植周期中の基礎体温-自然(排卵)周期

では、移植周期でも自然周期(排卵周期)の場合はどうでしょう?

自然周期では、排卵を待ってから移植を行うので自身の黄体が存在します。

凍結胚移植は自然周期での移植を基本としている都内の有名クリニックなどでは、移植後の過ごし方の注意の一つとして

「基礎体温が下がった場合はクリニックに連絡するように」

と指導しているところも見受けられます。

これは万が一、判定日までの間に黄体機能が低下した際はさらに薬でサポートする選択肢が用意されているからだと推測されます。

ただし、

・基本的には移植後に追加で黄体ホルモン剤も処方されるケースがほとんどな点

・近年では質のいい黄体形成の後押しとして排卵前の卵胞期にレトロゾールが処方されるケースも多い点

・慎重に移植を行うクリニックでは、移植当日に黄体ホルモンの値を採血で測り、基準に達しない場合は移植そのものが見送りになる点

などを踏まえると、実際に黄体ホルモンが足りないという事態はホルモン補充周期同様になかなか起こりづらいかと思います。

6.まとめ

いかがだったでしょうか?

基礎体温のグラフをただ漠然とつけていた方にとって、少しでもその意味の理解が深まっていただければ嬉しいです。

また、クリニックに通院されながら妊活に取り組んでいる場合、基礎体温をつける必要性の見解に関しては、クリニックや医師によってまちまちです。

ご自身が通われるクリニックの医師の指示にしっかり従いましょう。

<参考資料>

・順天堂大学生殖内分泌グループ 編著(2006).

わかりやすい女性内分泌 診断と治療社

・竹田省・田中温・黒田恵司 編集(2017).

データから考える不妊症・不育症治療 メジカルビュー社

・井上裕美・峯岸敬・大場隆ほか 監修(2018).

病気がみえるvol.9婦人科・乳腺外科 メディックメディア

妊活に役立つ情報をInstagramにも不定期に投稿していますので、是非ご覧になってみてください。

https://www.instagram.com/masaki_kunii_